El señor de las moscas, de William Golding, es la novela más conocida del premio Nobel británico. Fue también la primera y pasó casi inadvertida en 1954 –después de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos tenían ganas de leer una historia sobre la pérdida de la inocencia y del imperio de la barbarie y el caos en el alma humana–, pero con los años se convirtió en un clásico y fue filmada dos veces. El historiador holandés Rutger Bregman la leyó en su adolescencia y quedó muy impresionado.

Incómodo, además de impresionado: la historia de un grupo de chicos como él perdidos en una isla desierta se le hacía demasiado oscura. Él y sus amigos no habrían actuado así, pensaba, si hubieran debido sobrevivir solos a un accidente de aviación, como planteaba Golding en su historia, llena de crueldad, sinsentido y muerte. ¿Era acaso muy ingenuo?

La inquietud permaneció en el fondo de la cabeza de Bregman, autor del best seller global Utopía para realistas. Cuando escribió un artículo que comparaba la novela con la investigación científica sobre la psicología y concluyó que probablemente los niños de la vida real se habrían comportado en solidaridad, recibió respuestas escépticas: sus ejemplos se limitaban a menores en la escuela, en un campamento, en la casa. Bien distinto sería en una situación límite. Entonces la buscó. Y la encontró: en 1965 un grupo de adolescentes de Tonga se lanzaron al mar y naufragaron en una isla desierta. Sobrevivieron 15 meses.

Al principio se topó con una pista falsa: “Un día, en 1977, seis niños salieron de Tonga en un viaje de pesca. Atrapados en una gran tormenta, naufragaron en una isla desierta. ¿Qué hizo esta pequeña tribu? Un pacto: nunca pelearse”, leyó en un blog dudoso. Investigó en los medios de Australia, y no encontró nada. Porque “1977” había sido un error: el año del rescate, en realidad, fue 1966. Lo comprobó en The Age, un periódico que en su edición del 6 de octubre de 1966 tituló “Espectáculo dominical para los náufragos tonganos”.

Escribió Bregman en Humankind, su nuevo libro –que Yuval Noah Harari elogió porque lo hizo “ver la humanidad desde una perspectiva nueva”–, que la historia aludía a seis niños que tres semanas antes habían aparecido perdidos en un islote rocoso al sur de Tonga, en el océano Pacífico. “Los niños habían sido rescatados por un capitán australiano después de haber quedado varados en la isla de ‘Ata durante más de un año. Según el artículo, el capitán incluso consiguió que un canal de televisión hiciera una recreación de la aventura de los muchachos”, citó en su libro, que sale en inglés en junio y anticipó The Guardian.

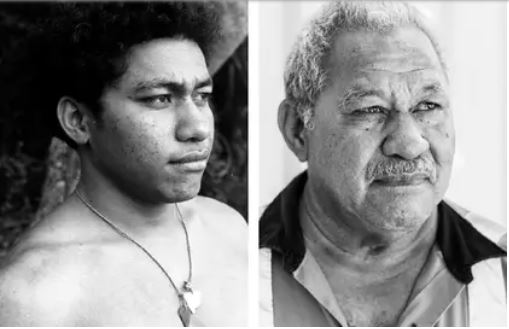

El capitán se llamaba Peter Warner: Bregman comenzó a buscarlo. Además de hablar con él, que tenía 83 años, encontró a uno de aquellos chicos, ahora de 67 años, llamado Mano Totau. Juntos reconstruyeron la historia.

“Peter era el hijo menor de Arthur Warner, quien alguna vez fue uno de los hombres más ricos y poderosos de Australia”, escribió el historiador holandés. En la década de 1930, Warner padre dirigía el emporio Electronic Industries, que dominaba el mercado de las radios en el país. Se suponía que Peter sería el heredero, y para eso su padre lo había educado. Pero a los 17 años, Warner se escapó de su casa.

Navegó a Hong Kong, a Shanghái. Desde San Petersburgo cruzó el Báltico hasta Estocolmo, donde se quedó a estudiar. Tenía 22 años cuando regresó a Australia con su certificado de capitán, en sueco. Su padre no se dejó impresionar: “¿Podría, por favor, estudiar algo útil ahora, como administración de empresas?”. Peter comenzó a trabajar en Electronic Industries, pero mantuvo su corazón cerca del mar: cada tanto navegaba, y por fin creó, en Tasmania, una pequeña flota pesquera.

Por ese negocio lateral llegó a Tonga en el invierno de 1966. Al regresar se dio el lujo de tomar un desvío en la masa de agua cerúlea y vio allí una formación rocosa. “’Ata”, le indicaron sus mapas. Había tenido habitantes hasta 1863, cuando un barco de traficantes de esclavos secuestró a la población nativa para venderla. Desde entonces había quedado desierta, y olvidada por su historia maldita.

Seguía su camino cuando notó algo raro.

—Aguarde un momento —le contestó el operador.

Pasaron 20 minutos. La historia le resultaba tan increíble como verosímil a medida que conocía los detalles. Por fin el operador regresó, gritando emocionado:

—¡Los encontró! A esos chicos los habían dado por muertos. ¡Se han hecho funerales! Si son ellos, es un milagro.

Ocho días perdidos en el mar

“En los meses que siguieron traté de reconstruir con la mayor precisión posible lo que sucedió en ‘Ata. La memoria de Peter resultó ser excelente”, escribió Bregman. “Todo lo que contó coincidía con mi otra fuente principal, Mano, que tenía 15 años en aquel momento”.

La historia comenzó en junio de 1965 en un internado católico muy estricto, donde seis niños de 13 a 16 años, Mano Totau, Tevita Siola’a, Sione Fataua, Luke Veikoso, Fatai Latu y Kolo Fekitoa, alimentaban fantasías de viajes. Querían ir a Fiji, a unos 800 kilómetros. ¡O acaso podrían ir hacia el sur, llegar hasta Nueva Zelanda!

Ninguno tenía un barco. Así que el día que lograron escapar de la escuela debieron improvisar una solución, y tomaron prestado el de un pescador que les caía mal, Taniela Uhila. Lo cargaron con dos bolsas de bananas, algunos cocos y un pequeño quemador de gas. A ninguno se le ocurrió llevar un mapa o una brújula.

“Aquella tarde nadie advirtió que la pequeña embarcación salía del puerto. El cielo estaba despejado; solo una brisa leve agitaba el mar en calma”, siguió el autor. “Pero esa noche los muchachos cometieron un error grave: se durmieron. Horas más tarde se despertaron porque el agua les golpeaba las cabezas. Estaba oscuro. Izaron la vela, que el viento despedazó rápidamente. Lo siguiente que se rompió fue el timón”.

Quedaron a la deriva durante ocho días. “Sin comida, sin agua”, recordó Mano. Trataban de atrapar peces con las manos y de juntar agua de lluvia en las cáscaras vacías de los cocos. Compartían equitativamente lo poco que conseguían.

“Entonces, en el octavo día, observaron un milagro en el horizonte. Una pequeña isla”, siguió Bregman su relato. “No precisamente un paraíso tropical con palmeras ondulantes y playas de arena, sino una enorme masa de roca que sobresalía 300 metros sobre el océano. Actualmente, ‘Ata se considera inhabitable. Pero ‘cuando llegamos”, escribió el capitán Warner en sus memorias, ‘los niños habían establecido una pequeña comuna con un jardín de vegetales, troncos de árboles ahuecados para almacenar agua de lluvia, un gimnasio con pesas curiosas, una cancha de bádminton, corrales de gallinas y un fuego permanente, todo hecho con sus manos, con la hoja de un viejo cuchillo y mucha determinación’. Mientras que los niños en El señor de las moscas llegan a los puños por el fuego, los de esta versión de la vida real cuidaron su llama para que nunca se apagara durante más de un año».

La pequeña comuna de ‘Ata

Para trabajar, los adolescentes se dividieron en tres grupos de dos, que rotaban en el cuidado del jardín, las tareas de cocina y la guardia por si alguien divisaba el fuego y se acercaba. Las peleas nunca llegaron a mayores, y en general se arreglaron separando un rato a quienes las habían causado. Empezaban y terminaban sus días con una oración y una canción: Kolo hizo una guitarra con un trozo de madera, medio coco y seis cables recuperados del naufragio. Construyeron una balsa, pero apenas salieron de la isla la destrozaron las olas.

Un día, Stephen se resbaló en un acantilado y cayó. Se rompió una pierna. Los otros lo subieron y le inmovilizaron la pierna con palos y hojas.

—No te preocupes —le dijo Sione—, haremos tu trabajo por ti mientras te quedas ahí echado como el mismísimo rey Taufa‘ahau Tupou —todos conocían al monarca de Tonga, que acababa de heredar el trono de su madre, la reina Salote Tupou.

Al comienzo se alimentaron de peces, cocos, huevos de aves marinas y aves, de las que también bebían la sangre. Luego exploraron el terreno y encontraron un antiguo cráter de volcán, donde habían vivido los habitantes originales. Allí encontraron malanga salvaje, plátanos y pollos, que se habían reproducido libremente durante los 100 años que la isla estuvo deshabitada.

El 11 de septiembre de 1966, Warner los rescató. El médico que los revisó no podía creer que el hueso de Stephen hubiera soldado tan bien.

Todo parecía de cuento de hadas hasta que la policía de Nuku‘alofa se presentó y dijo que tenía una orden de arresto para los seis por haber robado el barco de Uhila. El pescador seguía furioso y los había denunciado.

Warner no podía creer el giro surrealista del asunto. Se le ocurrió entonces una idea: el naufragio parecía hecho para Hollywood, así que llamó al gerente del Canal 7 de Sídney, con quien tenía negocios por la empresa familiar, y le ofreció los derechos de la historia para la televisión australiana. Con eso, los chicos pagaron 150 libras a Uhila en compensación por el barco destruido, y quedaron en libertad. Pocos días después llegó un equipo para filmar la recreación.

“Cuando los muchachos regresaron con sus familias, en Tonga los ánimos estaban jubilosos. Casi toda la isla de Ha’afeva, de 900 habitantes, había acudido a darles la bienvenida”, escribió Bregman. “Peter fue proclamado héroe nacional. Pronto recibió un mensaje del rey Taufa‘ahau Tupou, quien lo invitó a una audiencia. ‘Gracias por rescatar a seis de mis súbditos’, dijo su alteza real. ‘Ahora, ¿hay algo que pueda hacer por usted?’. El capitán no tuvo que pensarlo mucho. ‘¡Sí! Me gustaría pescar langostas en estas aguas y abrir aquí una empresa’. El rey accedió”.

Warner regresó a Australia, renunció a la compañía de su padre y encargó un nuevo barco. Con el tiempo los chicos se convirtieron en su tripulación.

Contra las grandes ideas, de Nicolás Maquiavelo a Thomas Hobbes, sobre el mal esencial del ser humano, Bregman contó en su nuevo libro –del cual el caso de los niños náufragos de Tonga es solo un capítulo– una historia distinta. “El señor de las moscas de la vida real es un relato de amistad y lealtad, uno que muestra hasta qué punto somos mucho más fuertes si nos podemos apoyar los unos a los otros”, escribió.

Al despedirse de Warner, recibió un regalo: “Sus memorias, me explicó, escritas para sus hijos y sus nietos. Miré la primera página. ‘La vida me ha enseñado mucho’, comenzaba, ‘incluida la lección de que siempre tenemos que buscar lo bueno y lo positivo en los demás’», lo citó.

Fuente: Infobae